![]()

第68回通常総会

東京紙器工業組合は5月21日午後3時から、第68回通常総会を 東京・台東区の浅草文化観光センターで開き、①2024年度事業報告・ 収支決算報告、②2025年度事業計画・収支予算、 ③役員の一部変更など全提出議案を原案通承認した。

第67回通常総会

東京紙器工業組合は5月23日、浅草観光会館で第67回通常総会をひらき、

2023年度事業経過報告および決算、2024年度事業計画および収支予算、

経費の賦課などすべての議案を可決承認した。

任期満了に伴う役員改選では、山崎理事長ほか理事・監事が承認された。

令和5年度技能検定合格者の表彰状授与式もおこなわれた。

令和5年度後期技能検定実技試験

東京紙器工業組合は令和5年度後期技能検定の

実技試験を実施した。

印刷箱(打抜き・製箱)の検定実技試験が1月21日(日)午前7時から、

㈱新和製作所第二工場で行われた。

貼箱製造の検定実技試験が2月4日(日)午前7時から、

㈱泰清紙器製作所で行われた。

![]()

令和7年度第2回理事会

東京紙器工業組合は11月13日、台東区の浅草文化観光センターで第3回理事会をひらき、

①半期決算(工組、会館)、②「段ボール箱製造の技能検定試験」実技見学、

③新年会(2月3日)、④ 賛助会員規約、⑤全紙器「熱中症」アンケート――

などについて審議し、了承を得た。

令和7年度第1回理事会

東京紙器工業組合は令和7年度第1回理事会を7月17日午後6時から、東京・台東区の浅草文化観光センターで開催、全議案が承認された。

とくに「将来ビジョン構築のためのワーキンググループ」を発足させることについても意見の一致をみた。

ページトップへ

令和6年度第6回理事会

東京紙器工業組合は令和7年4月24日、

東京・台東区の浅草文化観光センターで

第6回理事会をひらき、2024年度事業報告・決算報告、

2025年度事業計画案・収支予算案など総会提出議案を

審議、全議案とも了承した。

ページトップへ

令和6年度第4回理事会

東京紙器工業組合は11月13日午後5時から、

東京・台東区の浅草文化観光センター中会議室で、

第4回理事会をひらき、3委員会+組合主催のイベントの収支報告をおこない、承認された。

2025年新年会は2月3日、上野精養軒で開催すること、

第二種賛助会員の1社加入申請も承認された。

ページトップへ

令和6年度第3回理事会

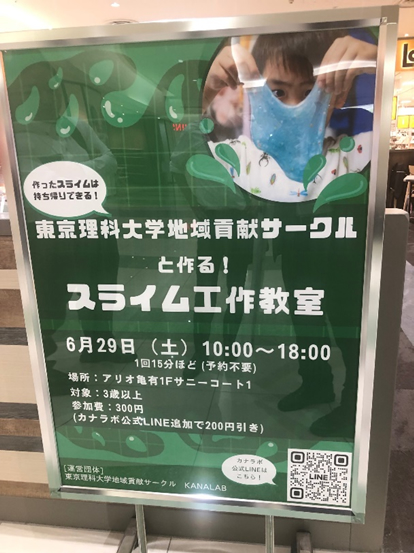

東京紙器工業組合は9月4日午後6時から、東京・台東区の中華料亭「翠鳳」で第3回理事会を開いた。

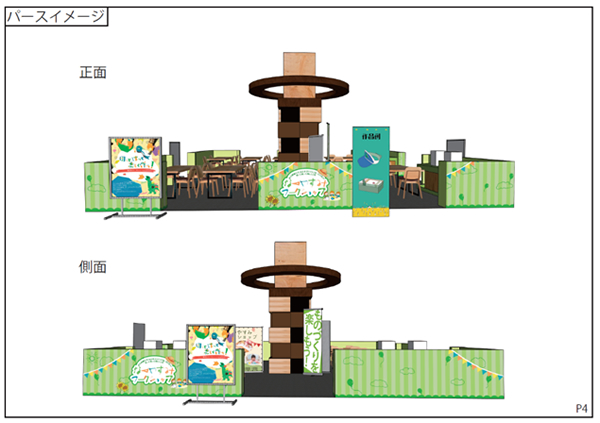

研修委員会が8月23/24日に葛飾区のアリオ亀有でおこなったイベントが成功裡に終えたことを報告した。

10月26日に開催予定の「断裁機講習会」への参加希望者が定員に達する見込みであると報告された。

ページトップへ

令和6年度第2回理事会

東京紙器工業組合は7月17日午後5時から、浅草文化観光センターで、

第二回理事会を開催し、研修委員会が準備を進めてきた「夏休みワークショップ」を

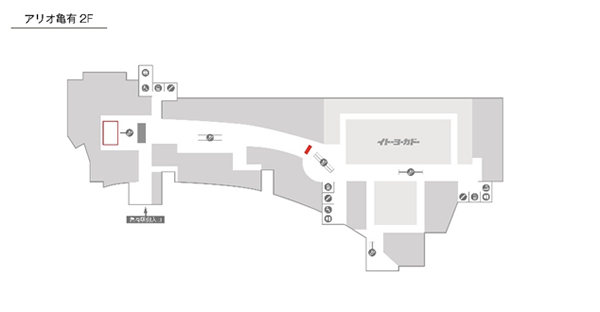

8月23~24日、東京・葛飾区亀有の「アリオ亀有2F」で開催することを決めた。

このイベントのテーマは「切って貼って楽しく作ろう。紙はリサイクルの優等生」。

ページトップへ

令和5年度第4回理事会

東京紙器工業組合は3月14日、東京・墨田区の

浅草駒形会議室で第4回理事会を開催し、令和5年度後期技能検定の合格者、

諸経費等が発表され、了承された。

3委員会の新年度計画案についても審議された。

4月25日理事会で総会提出議案が審議される。

ページトップへ

令和5年度第3回理事会

東京紙器工業組合は11月24日、浅草観光会館で第3回理事会を開き、令和5年度後期の検定委員(印刷箱打抜、製箱、貼箱)9名を正式発表した。印刷箱は2024年1月21日、貼箱は2月4日に実技試験が行われる。

令和5年度第2回理事会

東京紙器工業組合は9月20日、第2回理事会を浅草文化観光センターでひらき、3委員会の活動報告、令和5年度後期技能検定、東京工組への加入要件、東京紙器センタービルの耐震工事検査などについて審議、了承された。

令和6年新年会については、懇親会のみで、令和6年1月11日(木)17~19時と決まった。(会場は未定)

ページトップへ

令和5年度第1回理事会

東京紙器工業組合は6月22日午後3時から、中央区新富の日本印刷会館で第1回理事会を開いた。

3委員会の今後の事業展開と後期技能検定(印刷箱製箱、印刷箱打抜き、貼箱製造)のスケジュール、段ボール印刷用インキ色の集約などについて審議した。

ページトップへ

![]()

令和6年度 印刷紙器委員会 第3回例会 議事録

日 時 : 2024年7月12日 13:30~15:30

場 所 : グラパックジャパン(株) 壬生事業所

司 会 : 大瀧委員長

参加者 : 8名

1.委員長挨拶 大瀧敏裕 委員長

2.副理事長挨拶 猪俣吉春氏

3.ご挨拶 グラパックジャパン(株) 代表取締役 湯本好英氏

4.ご説明 グラパックジャパン(株) 製造本部 部長 早川信幸氏

5.工場見学

6.質疑応答

7.総評 理事 穴穂元伸氏

8.自由参加見学会 バンダイミュージアム 16:00~17:00

|

|

令和6年度 印刷紙器委員会 第2回例会 議事録

日 時 : 2024年6月26日 18:30~19:50

場 所 : ニッケイビル 8F 会議室

司 会 : 竹前友勝副委員長 会計:石川浩之助副委員長、藤田拓郎副委員長

参加者 : 19名 講師 2名

1.開会挨拶 竹前友勝 副委員長

2.委員長挨拶 大瀧敏裕 委員長

3.研修委員会から夏のイベントのお知らせ 阿部祐大 氏

4.3分間プレゼン(自社紹介)

武川産業(株)

石川紙業(株)

5.ミニセミナー

講演内容:「パッケージ業界向け新規ビジネスフロー」の紹介

講師 : オーシャンテクノロジー(株) 常務取締役 播野景治 氏

6.質疑応答

7.総評 理事長 山崎康成 氏

8.懇親会場 ステーキ「ミキスケ」20:00~22:00

9.挨拶・乾杯 副理事長 猪俣吉春 氏

10.中締め 常務理事 嶋田廣雅 氏

|

|

令和6年度 印刷紙器委員会 第1回例会 議事録

日 時 : 2024年5月28日 18:30~19:45

場 所 : ウイルシャープレイス神田

司 会 : 竹前友勝副委員長 会計:藤田拓郎副委員長

出席者 : 会員11名 講師1名

1.開会挨拶 竹前友勝 副委員長

2.委員長挨拶 大瀧敏裕 委員長

新副委員長紹介 藤田拓郎 氏

3.3分間プレゼン(自社紹介)

渡部産業(株)

(株)藤田紙器加工所

4.ミニセミナー

講演内容:「リースを上手に活用する方法」メリットとデメリット

講師 : (株)出羽紙器製作所 代表取締役 小林正臣 氏

5.質疑応答

6.総評 副理事長 有田幸訓 氏

7.懇親会場 居酒屋「堀 堀」20:00~22:00

8.挨拶・乾杯 常務理事 嶋田廣雅 氏

9.中締め 武川産業(株) 吉井 亨 氏

|

|

2023年度第4回 印刷紙器委員会 議事録

日 時 : 2024年 3月 28日(木) 18:00~19:45

場 所 : (株)モトヤ 6階 会議室

出 席 者 : 会員16名 ゲスト1名 講師5名

1.委員長挨拶 大瀧敏裕氏

2.副理事長挨拶 有田幸訓氏

3.講師紹介 有功社シトー貿易(株) 松浦氏、大曽根氏

4.ミニセミナー 「抜きの基礎技術と抜型のバランスの重要性」について

5.質疑応答

6.インフォメーション (株)モトヤ 保坂氏「静電気除去装置ほか」

7.総評 理事長 山崎康成氏

懇親会:てけてけ 八丁堀店 20:00~22:00

|

|

2023年度第3回 印刷紙器委員会 議事録(要約)

日 時 : 2023年 10月 12日(木) 18:30~19:45

場 所 : SAKURA SPACE 神田 (JR神田駅東口から8分程度)

出 席 者 : 会員14名 ゲスト1名 講師2名

1.司会、開会の挨拶 竹前氏

2.委員長挨拶 大瀧氏

3.初参加者紹介

(株)富士紙器印刷 近藤 修司氏、畠山 孝弘氏

(株)ダイヤパッケージ 布施 幹男氏

(有)栄宏紙器 牧元 岳氏

三洋紙業(株) 高橋 敏斗氏

4.ゲスト紹介

(有)タカクラ印刷 高倉 大介氏

5.講師紹介

日栄化工(株) 嵯峨 正康氏、並河 拓也氏

6.ミニセミナー

「接着」と「粘着」について

接合のメカニズムとトラブル対応

7.質疑応答

8.初参加の皆様、ゲストよりの感想

9.総評 担当常務理事 嶋田氏

10.閉会 竹前氏

懇親会:和食の故郷 神田本店 20:00~22:00

ページトップへ2023年度第2回 印刷紙器委員会 納涼会 議事録

日 時 : 2023年 8月 28日(月) 18:30~20:30

場 所 : フランス大衆食堂 ブイヨン本郷3

会 費 : 7,000円

出 席 者 : 組合員13名、ゲスト1名

1.竹前副委員長が司会を務め開会

2.大瀧委員長 挨拶

3.乾杯 有田幸訓 副理事長

4.会食(コース料理+飲み放題 税込み7,000円)

5.紹介 研修委員会 大瀧将聖 委員長

6.ゲスト紹介 (株)研美社 中田逸郎 社長

7.中締め 嶋田広雅 常務理事

【レポート】

印刷紙器委員会も登録メンバーが21名となり、人数も増えたので懇親を深めるために納涼会を開催しました。

場所は本郷三丁目にあるフランス大衆食堂「ブイヨン本郷3」。

フランス料理を洋食店のように気軽に楽しめるお店で、食事が美味しいのも相まって、飲み放題のシャンパンやワインで盛り上がりました。

組合本部からは有田副理事長と研修委員会の大瀧将聖委員長が参加され、交流を深めました。

直前に欠席者が1名出たので、急遽、大瀧敏裕委員長の友人の(株)研美社の中田逸郎社長にご参加いただきました。

(株)研美社さんは、メンバーズカードや会員証などのプラスチックカードを主に製造販売する会社で、最近はスマホを使ったデジタル名刺も開発されていて、楽しい異業種交流となりました。

あっという間の2時間で、嶋田常務理事の中締めでお開きとなりました。

次回例会は、仕事につながるミニセミナーを予定しております。

|

|

|

東京紙器工業組合 印刷紙器委員会主催 第1回セミナー レポート

日 時 : 2023年7月13日(木) 17:00~18:50

会 場 : (株)モトヤ 6階会議室

司 会 : 印刷紙器委員会 副委員長 竹前友勝

1.ご挨拶 印刷紙器委員会 委員長 大瀧敏裕

2.ご挨拶 東京紙器工業組合 理事長 山崎康成

3.講師 (株)小森コーポレーション 開発管理担当プラント付き専任部長

吉川武志 氏

4.ご講演(60分)

演 題 : 紙器用デジタル印刷の現状とパッケージ業界への将来性

5.質疑応答

6.(株)モトヤ様からインフォメーション

「補助金の活用のお手伝いをします」

7.文化産業信用組合様からインフォメーション

「印刷関連団体専門の金融機関として、お手伝いをします。」

8.総評 東京紙器工業組合 副理事長 有田幸則

9.懇親会会場 ごちそう家 ぽん太 八丁堀店 19:00~21:00

【レポート】

去る7月13日(木)に(株)モトヤの会議室において、印刷紙器委員会第1回セミナーが紙器組合から35名の参加で行われた。

竹前副委員長が17時の定刻通りに開会を宣言して、大瀧委員長、山崎理事長のあいさつの後、(株)小森コーポレーションの吉川氏の紹介が行われ、セミナーが始まった。

演題は「紙器用デジタル印刷の現状とパッケージ業界への将来性」で、長年(株)小森コーポレーションで技術部門を歴任した吉川氏が、プロジェクターを使って、印刷業界の市場の推移、最新の機械の紹介へと進んだ。

後半はアナログ印刷とデジタル印刷の違いを、インク被膜のイラストで解説され、それぞれのメリット、デメリットをお話しいただきとても分かりやすかった。

質疑応答では今後デジタル印刷機は紙器・パッケージ業界に増えていくのかと問われ、撤退したメーカーもありまだまだ時間がかかるが、確実に増えていくとのお答えを頂いた。

(株)モトヤ様と文化産業信用組合様の補助金活用のインフォメーションもあり、120分のなか盛りだくさんのセミナーとなった。

懇親会も35名の参加で盛り上がり、盛況のなか竹前副委員長の中締めでお開きとなった。

|

|

2023年度 第1回 印刷紙器委員会 議事録(要約)

日 時 : 2023年 6月 20日(火) 18:30~19:45

場 所 : 池袋 貸し会議室 スペイシー

出 席 者 : 11名

1.大瀧委員長より印刷紙器委員会の趣旨説明

2.出席者の自己紹介

3.講演会の予定について大瀧委員長より説明

・講師予定:吉川武志氏 (株)小森コーポレーション 開発管理担当プラント付専任部長

・講演内容:紙器用デジタル印刷の現状とパッケージ業界への将来性(仮)

・日時 :7月13日(木) 17:00より 講演60分+質疑応答20分

・会場 :(株)モトヤ様 6階 会議室を予約済み 会場費無料

・懇親会 :ごちそう家 ぽん太 八丁堀店 5,500円(税込) 20名程度

4.今後の委員会への要望

5.総評 担当常務理事 嶋田氏

![]()

令和6年10月第6回貼箱委員会

段ボール箱委員会主催合同例会 セミナー

「エンゲージメントを高め、働き甲斐のある職場を作る」

場 所 : 浅草文化観光センター 大会議室

講 師 : 日本経営開発協会 取締役 伊藤和人氏

浅草文化観光センター 大会議室にて 講演「エンゲージメントを高め、働きがいのある職場を作る」と題して 日本経営開発協会取締役 伊藤和人氏を迎えてセミナーが行われました。

今回は従業員が意欲と情熱を持って仕事に取り組み、企業の業績向上や生産性の向上を目指したエンゲージメントという考え方を中心に具体的な事例を含めお話しいただきました。

講演後、質疑応答を経て 懇親会が「浅草 雷門き介」にて行われました。

【次回予定】

日時:11月中旬

場所:KoNA水道橋(未定)

令和6年9月第5回貼箱委員会

日 時 : 2024年9月19日(木)18:15~

場 所 : KoNA水道橋

出席者 : 11名

【報告事項】

- 7/18 浅草紙器ゼミナール合同例会

「20年後のビジョンについて」報告 - 9/4 東京紙器理事会 中国料理翠鳳上野店にて開催

- 10/26 「シャー(断裁機)講習」について

15社 25名参加決定 東京セミナー学院にて - 10/30~31 中央会組合祭り 東京国際フォーラムにて

【協議事項】

1.紙の市況について

王子製紙5%値上げの件

他各社メーカーの動向

2.BCP(事業継続計画)

今年度内の策定とセミナーの実施の協議中

3.その他

・次期委員長について

・社内DX化 ・ExcelからDB化

・組合の在り方と値上げの指標

・経産省 パートナーシップ宣言の作成

・木型について ・chatGPTや生成AI

【次回予定】

日時:10月17日(木) 18:15~

場所KoNA水道橋(未定)

令和6年7月第4回貼箱委員会

日 時 : 2024年7月18日(木)

場 所 : 浅草文化観光センター

貼箱委員会 浅草紙器ゼミナール合同例会

・浅草紙器ゼミナール副会長・貼箱委員会委員長 挨拶

【討論会】

「20年後のビジョン~業界の夢、希望について

3チームに分かれて討論 会社の現状と将来についての展望

討論後、発表を行いました。

【次回予定】

日時:9月19日(木) 18:15~

場所:KoNA水道橋にて

協議事項:10月からの紙の値上げについて

シャーの講習進捗

市況について

令和6年6月第3回貼箱委員会

日 時 : 2024年6月20日(木)18:00~

場 所 : KoNA水道橋

出席者 : 9名

・委員長挨拶

【自社プレゼン】

・ オーシャンパッケージ株式会社 真家雄二氏

会社の事業内容等の紹介

海外での経験・モチベーション、パッケージへの価値の差異等

【報告事項】

・東京紙器工業組合理事会について

委員会予算等について

【協議事項】

・シャ-講習 断裁機の講習

6/24 講師との打ち合わせ。

実施予定 10月5日・12日・26日のいずれかで検討する予定

会場: 池袋界隈の予定

時間: 9時~18時(8時間)

会費: 1人1万円(テキスト代込)(予定参加者10人程)

実技: 別日(2時間程度)の予定

・BCP(事業継続計画)の策定 セミナーの実施

9月以降に講習会、

年度内に事業計画を作成 災害対応や協力会社との距離感等、

・貼箱ネットワーク(仙台) 6月22日開催

【次回予定】

7月18日(木)開催 浅草文化観光センター

令和6年5月第2回貼箱委員会

日 時 : 2024年5月16日(木)18:00~

場 所 : KoNA水道橋

出席者 : 9名

・委員長挨拶

【自社プレゼン】

・ 有限会社 加藤紙器製作所 小嶋拓也氏

自社の紹介と現状

【報告事項】

・東京紙器工業組合理事会について (5/23)

【協議事項】

・今期事業予定について

① BCP(事業継続力強化計画)策定プランについて(ジギョケイ単独計画・連携型計画) 今年度内に災害・停電・病等、いざという時の対策

② 技術向上について (会社見学など)

③ 研修事業 シャー講習 見積もり、依頼する団体等の検討

④ その他・外国人特定技能実習生(人手不足対策)

・紙器工業組合で特定技能の定義づけ、7技術の平均、標準化

・下請法改定、約束手形発行・受取期日の変更2024年11月~

・貼箱ネットワーク(仙台) 6月22日開催

・7月第4回貼箱委員会 浅草紙器ゼミナールとの定例会合同開催予定

7/18(仮)浅草で日程調整

【次回予定】

6月 20日(木)開催 会場未定

令和6年4月第1回貼箱委員会

日 時 : 2024年4月18日(木)18:00~

場 所 : KoNA水道橋

出席者 : 5名

・委員長挨拶

【自社プレゼン】

・ 株式会社セイコー紙業 様

Eco-Techクッションについて

【報告事項】

・貼箱検定について

検定の仕組みに問題定義がありました。

【協議事項】

来期事業計画・予算について

① 定期的な委員会の実施 年10回(総務担当)

② BCP(事業継続力強化計画)策定プランについて(ジギョケイ単独計画・連携型計画)

③ 技術向上について (会社見学など)(研修担当)

④ 年度予算 前期同様20万円

⑤ 研修事業 2回程度 (研修担当)

⑥ その他 外国人特定技能実習生(人手不足対策)

4月より紙器・段ボールは認定されました。

・貼箱ネットワーク(仙台) 6月22日開催

会場・見学先については未定

【次回予定】

5月 16日(木)開催 会場未定

第9回貼箱委員会

日 時 : 2024年3月14日(木)18:00~

場 所 : KoNA水道橋

出席者 : 12名

【報告事項】

・司会挨拶 (総務 小嶋氏~副委員長 福島氏)

・第8回貼箱委員会の報告 (書記)

【協議事項】

・今期の事業報告、予算状況の報告

・来期運営について 総務担当と研修担当に分担

・自社プレゼン (株)富士紙器印刷 近藤修司氏

自社の事業内容、製品の紹介

・紙の市場状況について

紙種別による国内出荷量・輸出入量・紙、板紙の在庫量等

資料による市場レポート

・労働条件明示ルールの変更について(令和6年4月施行)

厚労省の資料をもとに、各社の雇用契約等の詳細を列挙

施行後の対応(労災対策、タイムカードの時間管理、裁判に対する対策など)を議論する

【次回予定】

4月18日(木)

第8回貼箱委員会

日 時 : 2024年2月15日(木)18:00~

場 所 : PAP.COFFEE

渋谷区神宮前1-10-6

出席者 : 8名

【報告事項】

・委員長 挨拶

・第7回貼箱委員会の報告 (書記)

【協議事項】

・PAP.COFFEE 村山様 三洋紙業株式会社

PAP.COFFEEの紙・人・コーヒーのコンセプト、想いの紹介

・自社プレゼン (株)嶋田紙器製作所 嶋田廣雅氏

自社の紹介と現状 断裁機・トラック・抜型の問題とご提案

・次年度の組織編成等

| 委員長 | (株)泰清紙器製作所 | 大木啓稔 | |||

| 副委員長 | (有)飯田紙器製作所 | 飯田剛弘 | |||

| (株)福島紙器製作所 | 福島剛 | ||||

| 書記 | (有)佐藤紙器製作所 | 佐藤裕人 | |||

| 総務部会 | (有)栄宏紙器 | 牧元岳 | |||

| (有)加藤紙器製作所 | 小嶋拓也 | ||||

| (有)佐藤紙器製作所 | 佐藤裕人 | ||||

| 研修部会 | (株)嶋田紙器製作所 | 嶋田廣雅 | |||

| (株)福島紙器製作所 | 福島剛 | ||||

| オーシャンパッケージ(株) | 真家雄二 | ||||

| 三洋紙業(株) | 遠藤良希 | ||||

| 敬称略・順序不同 |

【今後の研修、セミナー等】

パートタイムの年収の壁 断裁機 下請法 カスタマ―ハラスメント等について

第7回貼箱委員会

日 時 : 2024年 1月 18日 (木)18:00~

場 所 : KoNA水道橋

出席者 : 7名

【報告事項】

・大木委員長より近況

【協議事項】

・自社プレゼン 有限会社 飯田紙器製作所 飯田剛弘氏

自社の紹介と現状

・ミニセミナー「ニカワについて」石塚産業株式会社 田中理貴氏

接着剤資料をもとに講演と 現場オペレータとの質疑応答

・今後の事業について

オーシャンパッケージ(株)様 カフェ視察 2024年2月15日で調整

・次年度の組織編成等

総務部会(委員会会場手配・会計予算・議事録)、研修部会(研修セミナー提案) などを編成。 4月から実行。

【次回予定】

2月15日18:00~ PAP.COFFEE (原宿)

第6回貼箱委員会

日 時 : 2023年11月20日 (木)18:00~

場 所 : KoNA水道橋

出席者 : 6名

【報告事項】

・大木委員長より近況

・第5回貼箱委員会講演会の報告

【協議事項】

・自社プレゼン 次回以降

・30年後の業界の行方 20年後の紙の存在

・PET材質使用や AIでのデザイン生成、ペーパーレス化などの業界の環境変化への対応等

・3委員会 業界挙げての値上げ交渉の資料作りと共有化

【今後の事業】

・オーシャンパッケージ(株)様 カフェ視察日程 2024年2月中で調整

・貼箱委員会月例開催日の固定化 毎月第3木曜日で調整

・講演会、研修、セミナーなどの提案 「面接の仕方」等

【次回以降予定】

2023年12月1日18:30~ よし寿司 上野店3階宴会場

3委員会合同忘年会

2024年1月11日17:00~ 上野精養軒

令和6年東京紙器工業組合新年会

第7回貼箱委員会 2024年 1月 18日

ページトップへ第5回貼箱委員会

日 時 : 2023年10月18日(木)18:00~

場 所 : モトヤ東京本社 6階会議場

出席者 : 13名

1.大木委員長よりご挨拶

2.講演会 「MQ会計で会社の見える化」

講師:事業継続研究所 京盛眞信氏

MQ会計とは従来の管理会計とは異なり、過去の数字を総合的にとらえつつ未来の意思決定につなげる手法です。売上だけでなく変動費、数量、付加価値などを、今後の経営に重要な情報を網羅し、その柔軟性から経営戦略の策定に役立てる手法を実例とともに紹介されました。

3.質疑応答

4.閉会

5.懇親会 中国酒菜好来 八丁堀店

次回 第6回貼箱委員会 現在調整中 決まり次第送付予定

ページトップへ第4回貼箱委員会

日 時 : 2023年9月28日(水)18:00~

場 所 : KoNA水道橋

出席者 : 8名

【議題】

・報告

第3回貼箱委員会について

【協議事項】

・講演会について

日時場所等の確認・現在の出席者人数、より多くの来場者の確保等

学科試験・実技試験

・10分間プレゼン

株式会社福島紙器製作所 福島剛氏による (自社の取組・設備・主要産業等)

第4回は講演会につき、第5回時に有限会社飯田紙器製作所 飯田剛弘氏を予定

・次回委員会日時

日時 10月18日(水) 18:00~

場所 モトヤ東京本社6階会議場

講演会 「MQ会計で会社の見える化」

第3回貼箱委員会

日 時 : 2023年8月24日(水)18:00~

場 所 : KoNA水道橋

参加者 :

| 大木啓稔 | (株)泰清紙器製作所 | 佐藤裕人 | (有)佐藤紙器製作所 | ||

| 遠藤良希 | 三洋紙業(株) | 真家雄二 | オーシャンパッケージ(株) | ||

| 福島 剛 | (株)福島紙器製作所 | ||||

| 大瀧敏裕 | 大瀧印刷紙器(有) | 嶋田広雅 | (株〉嶋田紙器製作所 |

順不同

【議題】

・報告

第2回貼箱委員会について

・協議事項

1.講演について

講演「MQ会計で会社の見える化」

講師 事業継続研究所 京盛眞信氏

日時 10月18日(水)18:00~

会場 モトヤ東京本社 6階 会議場

104-0032 東京都中央区八丁堀4-5-5

資料 別紙

2.今後の事業予定

・10分間プレゼン (自社の取組、設備、主要産業等)の実施

直近次回第4回より (株)福島紙器製作所 福島剛氏 予定

・貼箱検定について

学科2024年1月 実技2023年12月 2024年2月

知識と技量の共有、またその教育の標準化・マニュアル化の模索

そして 業界の底上げへ

・活動報告、議事録、講演等の案内の外部への発信方法

・今後の工場見学・講演会等の提案

3.その他

・自社、自身の10年前から現在、そして10年後へ展望

・次回委員会日時

9/28 (木)18:00~ KoNA水道橋にて

第2回貼箱委員会

日 時 : 2023年7月20日(水) 18:30~20:30

場 所 : KoNA水道橋

参加者 :

| 嶋田広雅 | (株〉嶋田紙器製作所 |

畠山輝彦 | 畠山紙器印刷(株) | ||

| 大木啓稔 | (株)泰清紙器製作所 | 飯田剛弘 | (有)飯田紙器製作所 | ||

| 小嶋拓也 | (有)加藤紙器製作所 | 佐藤裕人 | (有)佐藤紙器製作所 | ||

| 多根朋英 | (有)丸二 | 近藤修司 | (株)富士紙器印刷 | ||

| 遠藤良希 | 三洋紙業(株) | 真家雄二 | オーシャンパッケージ(株) | ||

| ob. | 篠原永次 | (有)吾妻紙工 | ob. | 大瀧敏裕 | 大瀧印刷紙器(有) |

順不同

【議題】

・報告

1. 第1回貼箱委員会について

2. 全国貼箱ネットワーク(広島)について、畠山氏

・協議事項

1.自己紹介

参加者の氏名、自社の紹介等

2.講演について

10月18日(水)18:00頃 開催予定

会場 未定

仮『MQ会計で会社の見える化』

講師 事業継続研究所 京盛眞信氏 を予定

3.今後の事業について

・10分間プレゼン ・事業継続強化計画(ジギョケイ)

・DX デジタルトランスフォーメーション 紙媒体からの脱却

・会員内での共有化

・自社課題

〇騒音問題 〇繁忙期と閑散期、〇社員、パートの関係

〇年配者と若者 〇仕事+親友+楽しみ 〇古紙廃棄 等

・次回委員会日時

8/24 (木)18:00~ KoNA水道橋にて

第1回貼箱委員会

日 時 : 2023年6⽉14 ⽇(⽔)19︓00~

場 所 : 水道橋 伊勢路

参加者 :

| 嶋田広雅 | (株〉嶋田紙器製作所 |

|||

| 大木啓稔 | (株)泰清紙器製作所 | 飯田剛弘(有) | 飯田紙器製作所 | |

| 小嶋拓也 | (有)加藤紙器製作所 | 佐藤裕人 | (有)佐藤紙器製作所 | |

| 多根朋英 | (有)丸二 | 平石泰司 | 平石紙器工業(株) | |

| 畠山輝彦 | 畠山紙器印刷(株) | 福島 剛 | (株)福島紙器製作所 |

順不同

【議題】

・通年事業計画

1.月1回ペースで委員会を開催する。

2.場所 時間は 水道橋界隈 18:00~を基本とする(随時変更あり)

・役員分担

・ 委員長・会計 大木啓稔(泰清紙器製作所)

・副委員長 福島剛(福島紙器製作所)・飯⽥剛弘(飯⽥紙器製作所)

・書記 佐藤裕人(佐藤紙器製作所)

・次回委員会日時

7/20 (木)18:00~ KoNA水道橋にて

![]()

2023年度 第3回 段ボール委員会議事録

【日 時】

2023年10月10日(火)

【場 所】

SAKURA SPACE 神田

【参加者】小林・清弘・斎藤・嶋田・五十嵐・丸山

【今月のテーマ】現状報告・勉強会のテーマについて

【概要について】

・昨今の仕事量の推移等、各社の現状報告

・今後のテーマ・勉強会・工場見学など今後の活動内容について

【内容について】

・直近の仕事量について大手段メーカーは前年割れが多くなっているが、各社の

現状は量ベースではロットの減少などはあるが、値上げの効果もあり金額ベース

では減少していない。

・今後のテーマについて各社の抱える問題点(配送・人材・海外実習生・機械導入)

などの報告

・抜加工の技術講習など講師の方をお呼びしセミナーなどはどうか

・デジタル印刷機で作成した商品の発表

以上の内容について、各社の今後の事業に参考になるようなテーマで多くの意見を聞き

問題の解決、新しい技術の習得などの参考となる意見を聞くことができ有意義だった。

【次回委員会開催日、場所】

12/12(火)、SAKURA SPACE 神田

2023年度 第2回 段ボール委員会議事録

【日 時】

2023年8月8日(火)

【場 所】

SAKURA SPACE 神田

【参加者】小林、松倉、清弘、高井、斎藤、島田、豊永

【今月のテーマ】

「品質・不良対策」 担当:斎藤氏

【概要について】

・クレーム・不良・トラブルについて、各社の事象、対策を報告

・報告に対して質問、意見、各社で同様な事象に対する対策などディスカッション

【内容について】

・印刷機について

・グルーについて

その他、抜き加工、虫対策など

以上の内容について、斎藤氏より事前準備された発表が行われ、その後、時間をとって各社の事象・対策をそれぞれ記して報告し、ディスカッションが行われた。

各社共通のトラブルも多く、参考となる意見、対策を聞くことができ有意義だった。

【次回委員会開催日、場所】

10/10(火)、SAKURA SPACE 神田

2023年度 第1回 段ボール委員会議事録

【日 時】

2023年5月27日(火)

【場 所】

西新宿7-9-5 オークプラザビル4F

【参加者】小林、松倉、清弘、高井、斎藤、島田、豊永、五十嵐

【今月のテーマ】

各社自己紹介、段ボール委員会の今後の方針

【概要について】

・各社自己紹介

・今後のテーマ検討

・体制及び開催日

【内容について】

・各社の事業内容や製造設備の紹介

・今後のテーマとして、業界のことや経営のことなど幅広いテーマ案が出た

・副委員長に松倉氏、五十嵐氏、会計は五十嵐氏兼人

・開催日は各月第2火曜

初顔合わせとして各社の自己紹介をした後に、段ボール委員会の今後の運営について話し合った。各社独自の事業内容を聞けた。また、今後の発展につながるテーマが集まり有意義だった。

【次回委員会開催日、場所】

8/8(火)、SAKURA SPACE 神田

![]()

2024年度第3回 研修委員会

【場 所】

KoNA水道橋 会議室

【参加者】

計9名(うち2名オブザーバー)

印青連(印刷産業青年連絡協議会)から2名の見学希望あり。

【大目標】

「紙が環境にいいことをPRするイベント」

開催予定日:8/23(金)24(土) 場所:アリオ亀有

① アリオ亀有打ち合わせ

本日は大瀧、小嶋、阿部の3名で会議前に再度アリオ亀有に伺い、担当者様と実施に向けた具体的な話をした。

・開催に向けた必要申請書類

・当日の手続き

・搬出入の導線

・人員・予算・資材の選定

目下早急な課題は予算の詳細を詰め申請書類を提出すること。

当日はアリオ亀有様に受付でゲストタグをお借りし、搬出入口からバックヤードを経由して搬出入や設営を行う。

大まかに分けて前日搬入・当日搬入がある。リソースを考えれば当日搬入のみで済ませておきたい。朝は各店舗、ヨーカドー側の物資搬入も大規模であることが想定される為、ある程度余裕を持って行いたい。スムーズにいけば駐車場から5分程度でアクセスできる。

入退館は記録され、タグの電子キーで開錠している。参加者全員が入館タグを受け取る必要がある。その日ごとに返却が必要。

・今回エコ活動の側面もあるので当然残資材は持ち帰り社内処理。

・一般駐車場と別途業者駐車場あり。日/¥300。

・告知ポスターは縦・B1入稿(PDF推奨)。イベント会場入り口と各出入口で3カ所貼る予定。各¥2,500。

・入店者リストの作成。変動は前日まで対応できるので個別に連絡してほしいとのこと。

・インボイス関連は要確認。

・バックヤードで休憩可能。

各種フードコートが従業員割引適用されるので当日是非利用くださいとのこと。

予算次第で両日にするか、一日にするか調整したい。アリオ亀有様側の厚意で空けてもらっており、後述の予算を早めに確定させて申請書を作成するのが急務。

➁研修委員会

以上の内容から予算・人員・物資の詳細を詰めていく。

予算:組合予算が概ね20万円。会場費が平日5万円、土曜10万円で合計15万円。紙資材、加工、クレヨンやカラーマスキングなどのデコレーションの道具、デザイン費用を含め、40万円ほど欲しいところ。残り20万~15万円を協賛で募り、20万円のみの場合であれば一日開催で発注する。両日開催のラインは合計30万円。

実地は7.9m×4.5m(担当者様情報)、また設営机が特殊な形状をしている為、3座席×2列×2カ所の12座席で予定していたが、2座席×2列×2カ所の座席(可能なら16座席?)が現実的か。

・葛飾ゆかりのキャラクターPRを行い協賛が得られるかの打診

→葛飾区役所観光課担当者様への問い合わせを委員長以下3名で確認。

他、用紙資材等を協賛頂けるか確認。

→協賛いただけた企業を段ボールうちわに企業名・ロゴ・QRコードを記入し、手に取って何をやっている企業が容易にアクセスできる形態でPR出来るようにする。

・ハコの日関連イベントとして開催。ロゴ・組合をポスターに入れる。

サンバイザー(紙・型・抜き)、貼箱(紙・タック加工・台紙)・うちわ(段ボール・印刷・打ち抜き)の中でも、デコレーションを伴う貼箱が最も高コストになる。特にマスキングテープは比較的高価な反面、デコレーションには選択肢を持たせてあげたいため、安価でバリエーションもあるセリア等で調達を想定。

③ イベントタイトル・キャッチフレーズ

本来のイベント意義「紙は環境に良い事を若年層に知ってもらう」啓蒙イベントという部分に立ち返る。

サンバイザー・貼箱での工作を通じて紙が日常のあちこちに使われていて、優れた回収システムで再資源化されている事を知ってもらう。工作中保護者の方が見て学べる展示パネルや、各社展示で日常的に目にしている物にいかに紙が使われているかを知って帰ってもらう。

幾つかフレーズの案が出たところ、

「切って貼って楽しく作ろう!~紙はリサイクルの優等生~」がイベントタイトルとして相応しいのではないかという意見でまとまった。よって上記をイベント名・タイトルロゴとして扱う。低学年層にも分かりやすく、主旨が伝わりやすい。

月一の研修委員会では時間もない為、7/16(火)以外にも7/2(火)、8/7(水)最終調整等、集まる日を増やして具体的な部分を詰めていく。

次回は7/2(火)実施。

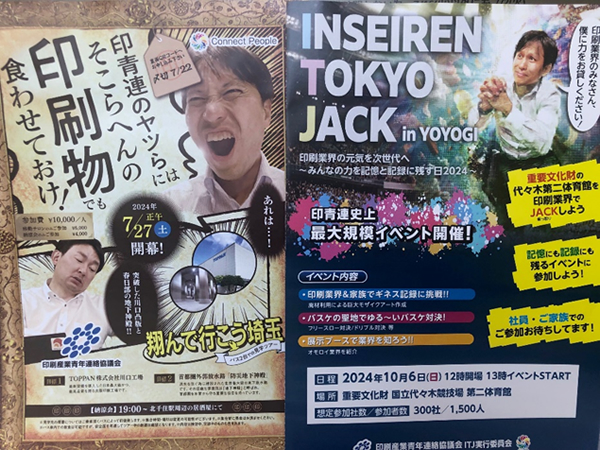

④ 印青連から有限会社 カムシーリング 城(たち)様、

ビケングラフィック株式会社 小倉様の2名が参加。

各種活動のお話やイベントへのご意見を頂き、印青連の直近のイベントの告知もしていただいた。

A.7/27(土)開催 TOPPAN株式会社川口工場 工場見学&首都圏外郭放水路(通称防災地下神殿)見学+北千住納涼会

・日本最大級・最高品質を誇る印刷工場と、首都圏の水害対策最前線で運用される世界最大級の地下放水路を見学。

参加費¥10,000/人(移動サロン&納涼会)

B.10/6(日)開催 INSEIREN TOKYO JACK in YOYOGI

1964年東京五輪を機に建築された国立代々木競技場・第二体育館を貸し切り、巨大モザイクアートでギネス新記録に挑戦!

現在国際申請中。企業参加:¥12,000/出展参加¥42,000

1申込団体で何名でも参加可能!

HP: 印青連(印刷産業連絡協議会) (inseiren.net)

|

|

|

|

| 当日の搬出入口(一般) | 机は片方が傾斜の台形で、片面2名着座 |

|

|

| 告知ポスターが居並ぶ。壁側机・椅子は移動可能。 | 直近のイベント告知ポスター。QRコードアクセスは実装したい。 |

|

|

2024年度第2回 研修委員会

【場 所】

KoNA水道橋 会議室

【参加者】

計6名

【大目標】

「紙が環境にいいことをPRするイベント」

開催予定日:8/23(金)24(土)

・亀有アリオ 2Fイベントスペース(駅前口)

配布物:サンバイザー(紙器)/デコレーション貼箱(貼箱)/

訴求うちわ(段ボール)

・前回の協議で概ねの方向性が決まり、各組合の強みを活かした出し物を打ち出していく。各種見積で予算感の全容を具体化。

・有功社シトー貿易株式会社より渋谷様がオブザーバーとして参加。環境配慮資源をテーマにしたイベントを同社が積極的に行っていることもあり、実際に開催した時に留意した点等をアドバイスしてもらう。

夏休み子供工作室(段ボールワークショップ)

開催に伴い気を付けたこと:

A.制作を促す。どうしても受動的に来ている子供の中には何をしていいかよく分からず、手が止まる子がいる。但し主体はあくまで子供で、作業を「やってあげない」ことが肝要。1人で1~2人見れる環境を整備する。

B.写真の掲載許可は逐一取る。広報としてネットやメディアにアップされる写真もあり、細心の注意を払って撮影を行う。

C.夏場であることもあり、脱水症対策。まめに水分補給を促す。

また、顧客層にも依るが工作にハサミ等の刃物も使う場合注意が必要。救急箱も用意しておく必要がある。

・道具:ハサミ、ペン、モール、ビーズ、木工ボンド、セロハン、テープ 救急箱

・有功社様の展示会が7月31日(水) 10:00~より開催しており、

イベントの雰囲気予習に参加してもらえると嬉しいですとの旨。

引き続きイベントの詳細を詰めていく。

・参加費→500円程で考えていたが、貼箱は1000円程でも良いのでは?

・サンバイザー→抜型を作り、無地コートボールを2面で打ち抜き。見積提出済。加工がしやすいよう、頭上部分は大きめにとるべきか。

・貼箱→可能ならば組み立てるところから体験させていきたい。タック貼り済で渡し、組み立て、デコレーションを体験してもらう。

デコレーション資材(カラーマスキングなど)を用意。見積済。

・訴求うちわ→イベントの開催を告知する無料配布うちわ。

亀有ゆかりの訴求が利用できるかもしれない。見積済。

次回開催:6月18日(火)

研修委員会前に、再び亀有アリオで現地打ち合わせあり。

2024年度第1回 研修委員会

【場 所】

KoNA水道橋 会議室

【参加者】

計5名

【大目標】

「紙が環境にいいことをPRするイベント」

【小目標】

「古紙回収業者見学」

各イベントブース担当者(イオン・アリオ)に打診したところ、アリオ担当者様立ち合いのもとブース下見を行えることになった。

他、イオン・レイクタウンに問い合わせたところ予約可能の3カ月前だが既に催事等は先約が入っており埋まっているとの事で、こちらの提案に能動的なアリオ様で開催する想定で話を進めることにした。

会議開始前に大瀧・小嶋でアリオ北砂・アリオ葛西を下見。阿部が合流しアリオ亀有(担当者様と合流)でブースの下見。

以下、周辺地形、利用顧客層、テナントの特性など、各種立地の所感。

【アリオ北砂(東京都江東区北砂2-17-1)】

・都営住宅が並ぶ立地。近隣に駅(都営新宿線・西大島駅)があるものの、やや離れており車もしくは近隣住宅からのアクセスが前提になる。

内装は綺麗で印象は良い。どちらかというと時間帯(14時)的にも、主婦、ご年配が多い所感。テナントの入り方にやや間延び感を感じる。

【アリオ葛西(東京都江戸川区東葛西9-3-3)】

・江戸川沿いにあり、立地的には近隣に住宅は無く車両前提の立地。駐車場は広く、キャパシティは多い。

ホームセンターと併設。ユニクロ、GAP、しまむら等アパレルが並び、ボーリングをはじめアミューズメント施設あり。

【アリオ亀有(東京都葛飾区亀有3-49-3)】

・常磐線亀有駅から徒歩5分、市街地とマンションと隣接する好立地。環状七号線沿線。

アパレル全般、娯楽施設、MOVIX(映画館)があり、ファミリーの利用が見込める。16時頃に伺ったが、午前休の中高生が殺到していたこともあり、近隣では数少ない遊び場所として認知されている様子(担当者様談)。

・担当者様のご案内→2F亀有駅側口、休憩スペース

生活雑貨店LOFT、紀伊國書店と隣接。亀有駅から陸橋を登ってすぐの入り口脇。

ワークショップ等を行う際に使用している。休憩スペースとしての利用がメインであるため、半面(5m×10m弱?)の利用。

スペース内椅子、テーブル、画面等はそのまま無償で使える。

利用価格:平日\50,000

休日\100,000

・ポスター掲載でイベント告知可能。告知は期日の縛り等は無し。

1枚\2,000、一般的には各種入り口に1枚ずつがベストとの旨。

イベントは抽選等特段無く、申し込みが確定されればそのまま開催まで押さえとなる。支払いは後払い。

感触としてはアリオ亀有が最も金額、人のアクセス、顧客層と合致しており、望ましいという結論に至った。当該ブースを前提に会議を進めることにした。

|

|

|

|

実績写真(1/2)、 見取図3、別途間取りPDF(概算)

(※担当者様提供)

実際に現場を下見した所感を基に、各員ブースでの出し物を

案出ししてもらう。

・当初の通り、小学校低学年児童向けの夏休みテーマ工作体験

→画材を使う為机等の保護が必須。はさみ等刃物はなるべく使用したくないとの意見も出たが、工作の自由度もあり1名当たり2人のお客様を見る想定での運用。

☆貼り箱→貼り箱を材料から組み立て体験してもらう、前述に比べてハイレベルな体験内容。出来上がった貼り箱(加工済みの品物を、貼り込みから体験)にカラフルなマスキングでデコレーションしてもらい、自分だけの貼り箱を作ってもらい、持ち帰ってもらう。比較的対象年齢が上がるのでは? 小学校高学年(女の子)がメインになる印象。

☆サンバイザー→白地のサンバイザーに思い思いに描き込みや工作をしてもらい、自分だけのサンバイザーを作る。比較的低コスト、紙器の工程で作製可能で、作ったものをかぶって歩いてもらうことで話題性も高いと想定。生活の中で紙器がどのように作られ社会に溶け込んでいくかを製作しながら体験できる。

・イベントブースのスペースやマネジメントの面もあり、☆2つの案が有力と判断。ワークショップの内容は以上をメインとして想定する。

他案

・扇子 ゴム鉄砲 紙ギターキット 段ボール工作(生き物)

他、配りもの(販促グッズ)の手配

☆段ボール製丸うちわ→時期的に暑いこともあり、イベント告知を印刷したうちわを配布。告知と段ボール製品の実例展示の兼用。

・ブースレイアウト(草案作成中) 展示パネルによる啓蒙、各社製品展示。

☆先んじて大まかな見積を作成。金額をベースに各種調達加工手配、デザイン、人員アサインを行う。

・有功社シトー貿易様が研修委員会見学希望。ワークショップの実績もあり体験を踏まえた話し合いを行いたい。

次回研修委員会予定 5月21日(火)

2023年度第12回 研修委員会

【場 所】

KoNA水道橋 会議室

【参加者】

5名

【大目標】

「紙が環境にいいことをPRするイベント」

【小目標】

「古紙回収業者見学」

引き続き上記大目標に向け詳細を議論。

企画書を作成し、親会へ予算規模、企画のスケジュール等を暫定的に上申。

具体的には、予算70万前後(会場費最大50万、各種設営、諸経費20万の内訳)で執り行いたい。

【会場の選定】

公民館等ではなく、買い物目的等多数の客層が通りがかるエリアを狙いたい(前回議論)→商業施設・レンタルブース

【イオン・アリオ】

川口・春日部・亀有・西新井等が候補。

基本的に都心に近いほどレンタル賃が高価になっていく。

1日20万円程度で金・土開催が現実的か。

【TSUTAYA】

物販/イベント等を郊外の単独店舗内で募集中。

エコイベントとの相性が良い。

【ららぽーと/マルイ/KITTE(イベントサイト)】

何れの商用施設においても利用にあたって、実績や企業情報等の審査あり。組合活動や箱の日イベントの実績を提示し、信頼性をきちんと示すこと。

・利用にあたり抽選等が考えられるので、予算規模が決まった段階で申し込みを始める。基本的には3カ月前から募集というケースが多い。よって申し込み開始は5月中~下旬。

・都心からやや離れて駐車場に余裕のある会場を選び、搬出入を円滑にする等の案あり。

【開催内容】

ワークショップ/展示パネル(再生のしくみ)

箱の日を絡めての開催→会員に周知が必要。

同時に研修委員会でもアサイン可能なだけの人員を用意する必要がある。→魅力的な研修内容の提示

※物販スペースについて

個々の企業から販売品を持ち寄った場合、売り上げ集計が複雑化しトラブルにもなり得る。ノウハウが充分に積まれていない状況で実施すべきではないという結論に至った。

今回のイベントは物販が主目的でない為見送り。

【開催日】

8月23日(金)~8月24日(土)

※予算、スケジュール上可能ならば両日。

段ボール/紙の残材を使い工作をする、夏休み課題の駆け込み寺としての需要を想定。夏休み終盤の小学校低学年児童を対象にする為、

最終週より1週手前が望ましい。中盤だと逆に余裕がある為関心を引きづらい虞がある。よって23日~24日が望ましい。この二日を開催日として計画を進行する。会場確保は3カ月前+αの5月1日以降からとする。事前に担当窓口等に確認し手順を押さえておく必要あり。

次回研修委員会 4/16(火)予定。

2023年度第11回 研修委員会

【場 所】

水道橋 三崎町TSビル(従来会議室使用不可につき一時変更)

【参加者】

6名

【大目標】

「紙が環境にいいことをPRするイベント」

【小目標】

「古紙回収業者見学」

昨年と同様に上記目標を前提に、本年内に具体的な活動を通してフィードバックを得ていく。

【ロケーションと金額設定】

公民館・自治体施設等を利用すれば比較的安価かもしれないが、目的を持った人しか訪れない施設になってしまうと結局同業内で終始してしまい、上記目標とかけ離れる。

「幕張・ビッグサイトエコイベント出展」

→参考までにエコプロで3m×3mブース1日で40万前後。

ビッグサイトのメリット:目的意識を持った同業者の来場。

子供向けエコイベント等なら親子連れの集客。いずれにしても

確実な集客が望めるが、商業効果を目的とするなら前者、理念としては後者が望ましい。

→新宿駅地下等 38万前後

→デザフェス等

→ショッピングモール(イオン・アリオ等)

3m×3mから10m×10mまで様々。

よく店内特設コーナーとして物販を行っているエリア。6万~

15万クラスの現実的なものもあり、開けた「通り道」であることから集客と大目標の達成に向いている。

アドバイザーを呼んで大々的に出し物を練るという案もあったが、金額が非常に嵩む(講習費で40万以上、出展を考えると100万前後のイベントになる)。

今年に関してはフィードバックの意味合いも含めて、手の届く範囲でのイベントの開催を目指し、フィードバックを基に今後の活動の指標にしていく。ゆくゆくは親会を巻き込んだ大規模での開催も視野に入れているが、今回に関しては、研修委員会内で完結する規模が望ましい。

【イベント内容】

大目標の「紙が環境にいいことをPRするイベント」

子供向けのワークショップ→以前協力会社が夏休みに子供向けの工作室を開催していた。紙や段ボールの端材を用いて組み立てたり色を塗ったりして情操教育をするイベントだが、会場が夏休みであったことから、課題に未着手の子供に向けた駆け込み寺としての需要があったことが推測できる。

本件は上記の大目標を踏まえ、日常生活の中でどのように紙製品やパッケージが使われているか、どのように再生されているかをレクリエーションを通して大人も子供も学びながら、

子供には成果物を自由研究の課題として持ち帰れるイベントとするのが理想ではないかという議論が交わされた。保護者には学校課題の為能動的に参加を促してもらおうという構図。

折しも夏休み内なら8月5日の「箱の日」と符合する。

ワークショップ形式であれば、資材代や開催費を参加費として集められる。ブース内の設営を段ボールや積層ボード等で行い、視覚的にも紙素材で様々なことが出来るのを体感してもらう。その為にも組合内でデザインやレイアウトなどを分担してワークショップを賑やかにしつつも、各社の特性を活かしたプロモーションを行っていく。アンケートなどを取れば所感や来客の環境意識も汲むことが出来るが、出来れば答えてもらって何かを報酬にするよりは、持ち帰ったものにQR等でアンケートがついていて、気が向いた方が返信してくれるような形式の方が、保護者としても気が楽だという意見が出た。

主目的は端的には啓蒙であるが(子供に対するアプローチという最も時間のかかるもの)、ビジネスの繋がり、SNSを含めたメディア利用も考え、まずは一つの足掛かりとして本件を

実行に移していきたい。

研修委員会の利用可能な予算感等の意見を親会陣営に伺いつつ、小目標で出席者を募っていきながら現実的なスケジュール、実際のワークショップの内容を、次回以降詰めていく。

2023年度第5回 研修委員会

【場 所】

KONA水道橋貸会議室

【参加者】

6名

【今月のテーマ】

A.紙製品が環境に良いことのPR活動の一環として、組合保有オリジナル再生資材マークの創出→来年度発行を目標に詳細を詰めていく

B.製紙メーカー様工場見学につき打ち合わせ←優先案件

今月のアクティビティ

丁度FSC認証を取得している参加者が同席しており、FSC認証に関するより具体的な話をしてもらった。

・金銭的な問題:ISO等の維持でもよく噂される維持費の問題。書類審査及びSDGsに関わる取り決め事(例:青年労働搾取防止、再生資源に関する理解や実施要領)は付随するものの、維持費そのものは年間40万ほど(業態規模等に依存して算出される)であるとのこと。案件にも依るがペイ出来ないほどの金額ではなく、小規模業者でも取得のメリットは充分ある。

・大手化粧品・製本関係ではFSC認証案件の比率は年々増加しており、「せっかくの仕事を逃さない」意味合いでも導入に踏み切ったとのこと。営業ツールとしての効力の高さ。

※特にPOP等では時間との勝負であることが多く、予め認証を取得していることは大きなアドバンテージ。未取得業者から頭一つ抜きんでることが可能。

・認証機関の立ち会いがあり、未取得業者に協力してもらう場合は認証業者からの登録と監督が必要になる。(例:取得業者A→打ち抜きB社、貼り加工C社、段ボール業者D社を登録し、発注できる。原料や取り扱いを追跡し、管理する。SDGs項目に関しても周知し、把握してもらう)

・FSC認証の説明が欲しい場合は機関から担当者が来る為、手順等はその場で教えてもらえる。

APP認証

アジア・パルプ・アンド・ペーパー→アジア最大の製紙メーカーでインドネシア・上海に工場を持つ。FSC認証に近い存在。

●製紙メーカー(北越コーポレーション)様見学の案内

紙問屋に仲介してもらい団体で見学。

人数制限が厳しく、5~8人ほどでは些か寂しい。15人~20人ほどが分割で入るかどうかを打診。(物理的にキャパシティが無く、生産機の危険性もあり5人1グループ等で臨みたいとの先方事由の為)

製紙メーカーで工程や製品への理解を深め、より緊密な関係を築けるよう工場見学の主旨、目的を共有する。

●ECO・プロダクツ 2023

リンク:https://messe.nikkei.co.jp/eco-pro/

12/6(水~8(金)

東京ビッグサイトにて環境問題関係の取り組み展示会。

組合で見学に赴き、午後から懇親会で話を膨らませて見識を広げるなどはどうか。

次回:暫定9/19(火曜日)同会場予定

|

|

2023年度第2・3・4回 研修委員会

【場 所】

KONA水道橋貸会議室

【参加者】

3名(オブザーバー+1名)

【今月のテーマ】

紙製品が環境に良いことのPR活動の一環として、組合保有オリジナル再生資材マークの創出(2、3回議事)

直近でのアクティビティ

① 京都開催の全国式青年会→大瀧委員長、小嶋副委員長参加

懇親会等で去年オンラインミーティングをした京都・大阪方面の紙器業者との交流

・他、各地からの参加者もおり、北海道や九州などからの参加もあった。アクセスの良さから愛知方面の参加も多かった。

・30~40代くらいがメインで、全体的に活気はあった。ただ若年層が手薄になっているのは地方も東京と同じ状況の様子。青年会の出席率も課題の一つ。

・東京方面の活動(オリジナルマーク)の周知をし、地方ごとの仕事の入り具合等情報交換、交流することができた。

➁ 公益社団法人 東京グラフィックサービス工業会(通称:東グラ)

・印刷各社との強いコネクションを持ちマッチングやプレゼン活動をする。製本・製版の分野。

・印刷産業青年連絡協議会(通称:印青連)

・FACEとのコラボレーション

・2交代印刷所の見学(印刷工程の理解を深める)

実際にコラボレーションする際、十全にストーリーや明確なビジョンを組み立て、一定数以上の参加者揃えて臨みたい。

プレゼン等は出来るが持ち枠が大きくはないので、理路整然とした内容を提示できるように準備しておく。

③ 北越コーポレーション株式会社(製紙メーカー)工場見学

コネクションのある元担当さんからの提案

・組合を通じて工場見学者を募り、代理店の方にもお声がけして参加人数を増やしていく。原料製造の工程を知り印刷や紙器の見地を深め、同時に製紙メーカーさんのプロポーションになるように話を広げていく。

・製紙連合会

・公益社団法人 古紙再生促進センター(グリーンマークの保有元)

再生資源の啓蒙活動を主とする公益団体。学校や会社等の出張・講習会等も行っている。組合での勉強会等の提案が出来る可能性。

【今後のシナリオ】

製紙メーカー工場見学が直近としては魅力的な特典。こちらで話を広げて参加者を多く募りつつ、他業種組織とのコラボレーションに向けて参加率をアップさせていく。

オリジナルマークは無理に今年中結果を出す必要性はなく、魅力的な研修や組合活動を広めていくことを主軸にする。

|

|

2023年度 第1回 研修委員会

【日 時】

2023年4月18日(火) 19:00~

【場 所】

KONA水道橋

【参加者】

会場5名リアルのみで開催(ZOOMでのオンライン参加はなし)

【今月のテーマ】

●今期のテーマ決め

2023年度よりO氏が委員長に就任致しました。O委員長の挨拶より第一回研修委員会を開催致しました。O委員長の意向により半年から1年をかけ一つの目標に向けて研修委員会全員で動いていくことになりました。

●目標について

・印刷や紙器のことを全く知らない一般の人には「紙は森林を伐採し、不要になった紙は燃やされて、環境に悪い物なのではないか」というイメージを持たれているかもしれないので、箱・パッケージ紙製品が環境に良いことを一般の方にもしってもらうためのPRをしていく。

●PR方法について

・具体的にテーマを決め統一した展示ブースでのPR

・環境に優しい材料を使って紙製品を作る(ライメックスなど)でPR

・デザイナーさんやデザイン学校の生徒さんとコラボしPR

・公共機関などと連携したPR

などがあげられました。

【講評】

なし

【次回日程】

5月16日 19:00~ 会場 KONA水道橋(リアルのみ)

次回、SDGs(環境問題)に向けてのPRのために具体的な内容をディスカッション致します。

|

|

2022年度 第12回 研修委員会

【日 時】

2023年3月14日(火) 19:00~

【場 所】

KONA水道橋+ZOOM

【参加者】

会場4名 ZOOM2名

【今月のテーマ】

・今期のまとめ 来期のテーマ(予定)決め

まとめ担当者委員長K氏により、参加者一同一年間を振り返った。

参加者それぞれの立場の考え方等を意見交換した。

来期のテーマ(予定)決め担当O氏 次期委員長でもあるO氏は、紙器業界を世間にアピールする活動(展示会)等を研修委員会で・・・

また、研修委員会の出席率UPの為の工夫等を発表

他参加者より工場見学等の意見もあった。

【講評】

I氏から組合の今後の予定などの報告をいただき、O氏の出席率UPの為に関する事にも触れていただいた。

【次回日程】

4月18日 19:00~ 会場 KONA水道橋(リアルのみ)

2022年度 第11回 研修委員会

【日 時】

2023年2月21日(火)

【場 所】

ZOOM・水道橋貸会議室(KONA水道橋)

【参加者】

実地5名+オンライン3名 計8名

【今月のテーマ】

設計の注意点

各業種の設計の注意点、印象深いエピソードを共有し、見識を深める。

・貼箱の設計

ミマキのフラットベッド・カットマシンで作っている。

サンプルから抜型にするにあたり若干の誤差が生じる為、そこを加味して最終製品とする。四面折り込む都合、紙目の優先度は考慮する。

内体にウレタンを使うことで緩衝材としての役割、高級感を持たせるものが多い。昨今はSDGsの観点から以前ほど頻繁には使わなくなったが、依然高級酒のパッケージには最適。

見積ありきの設計になる為予算によって緩衝材や質感、構造など、どれくらいクオリティとコストを天秤にかけるかという話になる。

① 積層部をタック紙で貼り込むパターンを検討してみたが抜き工程で糊が固着する・カット面からはみ出す為年末は除去作業に追われた。結局は両面テープが無難かもしれないというエピソード。

② 特殊な組み立てを要する箱でセットタイムを1個あたり1分と取っていたが、抜きで感覚が変わってしまい15分ほどかかることに。結局型修正し、可能な限り時間を切り詰めた。抜きとサンプルとでの仕上がりの違いを痛感したエピソード。

内体に使うチップボールの号数も幅広い。予算によって厚くしたり薄くしたりするほか、高級感を高めたいと厚くすることもある。マシンの得意な斤量もある。

・パッケージの設計

サンプルを数点、最終製品を抜型の流れは共通。スリーブタイプのものはコンマ数ミリの違いが仕上がりに如実に出る為、細心の注意を払う。

カットマシンに面板機能があり、一枚目で面板を作ることで筋押しを強く押せる。

基本的にサイド張り品物は罫線に逆らうように紙目を取るが、これは段ボールの品物と真逆。(段ボールは縦方向の段目を優先し積み込み時の剛性を担保する為)

業種によって(ひいては用途によって)考え方が違うことを想像しながら紙目を設定するのが肝要になる。

自分の業態の通念にとらわれず広い視野で考えていきたい。

・設計にまつわる警戒ポイント

3つの事例を表示しながら解説。

① 図面とイラストを取り違えるパターン。設計というよりは抜型の領分。図面上必要な開孔などをイラストレイヤーと混淆した状態で作業し、誤って削除したりするときに発生する。開孔の手直しに追われることになるほか、刷り直しもあり得る。

② 図面が途中工程の物になる「先祖返り」パターン。客先デザイン、刷本、抜型全てが破綻する要注意エラーの一つ。設計者と担当営業、デザイナー、抜型が認識を共有していることが肝要になる。ナンバリングは勿論、取り違えが起きないよう不安要素は除外して確実に申し送るなど、石橋を叩いて損はない。基本的に全面的に設計者の過失になる為本議題では最も警戒すべきもの。

③ 図面縮尺が変わってしまうパターン。上記に比べると発生確率は低いが事象が検証しにくく、発生が読めない上、場合によっては刷本全滅になってしまう。基本的に印刷工程で止まるようなものが多いが、数%のズレ程度であれば看過されてしまう危険性がある。送られてきたデータ、これから送るデータの寸法をよく確認し、記述する癖をつけて日頃から予防に努める。

三件のどれも認識のずれによって発生し、「きちんとした申し受け、申し送り」「要点の確認作業」で防げる。多くの作業者の手を渡るものの為、注意を払っていきたい。

【報告と討議事項】

「レストランショー」(厨房設備機器・飲食・食器類のエキスポ)に出展してみたが、SDGs等が謳われる時流にしては反応がいまひとつといったところ。得るものが無かった訳ではないが、業界そのものが紙器にあまり興味がないような手応え。

【次回日程】

3月21日(3週目火曜日)は春分の日の為3月14日(2週目)で予定。

|

|

2022年度 第8回 研修委員会

【日 時】

2022年11月15日(火) 19:00~21:00

【場 所】

ZOOMオンリー

【参加者】

委員長他3名

【今月のテーマ】

『品質・物損・人身事故防止の取り組み』

テーマ担当A氏により、実際に自社で取り組んでいる事を、より鮮明に表記、解りやすい説明で解説。

各参加者の過去の事故等を発表し、リスクアセスメントに基づいて、危険度・有害性・重篤性・頻度等から改善への優先順位を計った。

環境を改善するか? 人を改善するか? A氏が実際に改善した例等が発表された。

また、A氏の品質管理における取組も発表

異物混入防止・情報漏洩防止等、細かく解説された。

品質・物損・人身事故それぞれ関連性があり、様々な取組の必要性を学んだ。

【報告事項】

報告事項ではないが、委員長より『通常業務をしながら管理業務をする時間・余裕について』 の問いかけがあり、参加者一同貴重な意見・情報交換された。

【次回会議】

12月20日(火)

オンライン忘年会

場所:ZOOM

2022年度 第7回 研修委員会

【日 時】

2022年10月18日(火)

【場 所】

ZOOMオンリー

【参加者】

委員長他4名

【今月のテーマ】

コロナ禍でも売上、利益を上げていく営業戦略

・現状のアンケート

パンデミック発生前と比べての売り上げは、参加者内での平均は10%~20%減。特にイベント関係の販促品、什器、チケット、SP関連商品等の減少が挙げられた。対してECサイトを通じた通販等の売り上げは好調。いわゆるPCR検査キット・マスク箱等の新たな製品の台頭。

直撃時の冷え込みは最大50%減にも達し、100社余りの関連企業が営業を取り止める事態になった。反面、生き残ることでチャンスが残されているとも捉えられる。

・新規市場の開拓

実物見本をセットにした販促ツールを持ち込む。3%くらいから問い合わせ等の反響がある。

コンサルタントに指導されたものが、既存の顧客にフライヤーを持ち込む。営業と役員で都度展開可能。

・既存客をしっかりと回る。

・マッチングツール 月極制でマッチング企業が関連のありそうな企業同士を引き合わせる。今のところ実入りはないが通常では関われなさそうな業種とのコネクションを持てる。

・ポスティング/フライヤー 取引が薄くなっている企業への案内(営業7人で展開力はある)

・テレマーケティング

マッチングして担当者に入電。営業電話を飛ばす為に名簿をもらう。名簿をもらう段階で支払いが発生するシステム。

フローチャートを作り、上手く関心を持ってもらうように促す。

食いつきが強すぎて嫌がられるとただの迷惑営業電話になってしまう。端的で簡略なプロモーションが肝要。

販促エキスポ(ビッグサイト展開)

簡単なものではなく、こだわった意匠の箱を売り込んでいく。

仕事を簡単に断らない。シンプルだが心象に響く。

・印刷会社との連携

紹介、逆に誘導してもらう。スムーズな流れでイメージアップを測る。営業力の強い企業との連携も肝要。協力会社にも出来る事を増やしてもらう。

・組合を活用する。

・複数の組合、セミナーでの勉強会など。

営業戦略(HP活用)

システム系の業種経験があったため、垢ぬけたレイアウトに刷新した。SNSはTwitterとInstagramを活用。比較的若い層に運営をしてもらう。プレゼント企画等も好調。抽選はしっかり相手の投稿内容を見定めて選んでいる。

ホームページは文字ではなく画像検索で流れてくる。見栄えの良い画像の集客率は侮れない。(プロを起用しているわけではなく、趣味でカメラを使っている職員に担当してもらっているとのこと) サンプルの形態説明にも便利。

・営業で大切なこと

親身な対応

サンプル作りを丁寧にやる。罫線等も雑な会社が多くそこで篩にかけられる。本番に近いものを出して頭一つ抜ける。

営業はスピード感。信頼感。

色んな事に興味を持つ。会話の引き出しを多く持つ。

開発

・段ボールに透明フィルムを貼り付ける梱包材

【協議事項】

セミナーの講師を呼ぶのはどうか?使途予算的にも可能。

【次回会議】

11月15日(火)

テーマ:品質・人身・物損事故防止の取組み(阿部)

場所:ZOOM・会場(KONA水道橋水道橋)

2022年度 第6回 研修委員会

【日 時】

2022年9月20日(火)

【場 所】

場所:ZOOM・会場(KONA水道橋)

【参加者】

全6名

【今月のテーマ】

社員のモチベーション、やりがい

今回のテーマ社員のモチベーションを上げる前に自分たちが社員だとしたら何をモチベーションにして仕事をするかを2クループに分かれ、主に自分が経営者ではなく、社員・パートとして働いた時を想定しディスカッション形式で話し合いました。

・自分の担当した製品が店頭に並んでいた時

・お客様に必要とされたとき

・休日などを楽しみに

などがありました。

その他

・結果を上げ続ける組織とは

・目的、ビジョンと続く一貫性のサイクル

・成果を創り出す在り方

を項目ごとに進行を行いました。

社員のモチベーションを上げるには会社がしつかりと個人の成長を見て、褒めたり評価することが大切になりますが各企業のリーダーは社員・パートを褒めたりすることも大切だとわかっていながらも、なかなか実施できていないのも現状です。

また、社員・パートさん一人一人の仕事量も個人差がございます。その中でもモチベーションがマイナスではなく一人がプラスのモチベーションを持つだけでも会社全体の流れは良くなると思います。

【まとめ】

・社員一人一人のモチベーションを上げるには目的をしっかり定める。

・ビジョンを『明確に具体的に肯定的に』描く

・テクニックではなく社員の皆さんと心と心で繋ぐ

【次回会議】

10/18(火)

テーマ:コロナ禍でも売上、利益を上げていく戦略法・営業戦略

場所:ZOOM・会場(KONA水道橋水道橋)

2022年度 第5回 研修委員会

【日 時】

2022年8月23日(火)

【場 所】

オンラインのみで開催

【参加者】

全9名

京都府紙器段ボール箱工業組合6名

東京紙器工業組合研修委員会3名

【今月のテーマ】

京都府紙器段ボール箱工業組合と東京紙器工業組合研修委員会オンライン交流会

内容----------------------------------------------------------

・テーマを4つ決め30分単位でディスカッション

① 人員募集及び求人状況・賃金相場など(京都)

② 人材確保の方法や従業員教育・生産性向上の施策(京都)

③ 京都独自の紙器需要・土地柄の仕事関連(東京)

④ コロナ禍で社員のモチベーションを高め続ける原動力・取り組み方(東京)

・自己紹介分の作成(事前にPDFで確認)

------------------------------------------------------------------

【人員募集及び求人状況・賃金相場など】

人員募集は、面接会などの会場に応募し面接者を募集する。 コロナ禍の中、あえて人員を募集することにより普段よりも多くの人数があつまり、その中から雇用する。外国人の雇用を行なっている会社様が多くありましたが、外国人の雇用に伴い課題も多くありました。例といたしまして言葉の壁や国柄の問題などがあげられました。各企業で人員募集及び求人は常に求めているが中々人材が集まらないのが現実です。賃金相場などは各都道府県の最低賃金から募集をかけるが時給が3桁と4桁では集まる人や年齢層にばらつきが出てしまうなどがあげられました。

【人材確保の方法や従業員教育・生産性向上の施策】】

多能工などを取り入れているが現状、不慣れな者が作業を行う為トラブルになる場合やリスクがありなかなか現実には至っていない。自己評価表を社員に書いてもらい面接を行う、この時に始めたら最後まで責任をもって社員を見てあげることが大切。

各社今年の夏の暑さ対策は?

スポットクラー/空調服の支給/持ち帰りはダメだがペットボトルの水飲み放題を実施←こちらは好評とのことでした。

【京都独自の紙器需要・土地柄の仕事関連】

観光業/神社/扇子/数珠/和蝋燭などがあげられました。

また、京都に比べ東京は特別土地柄の仕事は少なく、コロナ中で検査キットや医療関連の仕事が増えたことなどを報告いたしました。

【コロナ禍で社員のモチベーションを高め続ける原動力・取り組み方】

・社内全体でのSNSの強化

・社員に格差つけず批判しない

・良い所を褒める

などがあげられました。また具体的に作業効率などを数値化しモチベーションをあげる会社様もございました。

【京都府紙器段ボール箱工業組合活動「組立キッドシリーズの報告】】

紙器を利用した知育玩具を設計。今後自治体に売り込んでいく予定。

【講評:無し】

【次回会議】

9/20(火) 19:00~21:00

テーマ:社員のモチベーション、やりがい

会場:現地会場・水道橋会議室(〒1010061 東京都 千代田区 神田三崎町 2-9-5 TJビル 202号室)・並列でオンライン開催予定

2022年度 第4回 研修委員会

【日 時】

2022年7月19日(火)

【場 所】

水道橋会議室(+オンライン)

【参加者】

委員長他7名(現地6名+オンライン2名)

【今月のテーマ】

他同業者様の業務形態等の情報交換

事前アンケートにより各社特徴・強み・取り組んでいる事や探している協力会社等の発表後、情報交換を図る。

【K氏発表】

・少人数経営+パートの加工業。グルアー、打ち抜き機、断裁機等の機材を入れている。オペレーター1名、作業員流し・検品取り手で1名ずつと、確実な検査体制と長年のノウハウで作業ができる。

調整やセッティング、品質的な判断は従業員が行っているが、パートのモチベーションもあり、作業機械の簡単な操作を教えていきたい。

【K氏発表】

創業60年の立川の会社。従業員は30名程

貼り箱を軸に、箔押し、紙器全般、アッセンブリ、企画設計等幅広く手掛けている。複雑な形状や手貼り加工品も対応。

付加価値の高い商品を取り扱っていきたい。

(機械動画の共有で実際に動いている風景を見せてもらう)

SDGsへの取り組み、SNSを中心としたブランド発信取組み中。ECサイトでオリジナル製品を作成できる。

【I氏発表】

SP(セールスプロモーション)から販促・什器・POP・印刷

セット梱包・デジタルコンテンツ制作・ウェアプリント等

業務内容は多岐に渡る。昨今段ボール関係の事業が軌道に乗り始めた。都心のSP事業部、戸田・浦和のアッセンブリ工場。

印刷関係の機材は特に充実していて、協力会社も含めると紙製品を問わずマルチマテリアルの展開が出来る。

【A氏発表】

従業員50名(うち3割が外国人労働者)、埼玉県の三工場。企画設計・抜型作製・打ち抜き・製函加工を手掛ける。第三工場として大型UVプリンター、3Dプリンターを導入。布製内照看板をはじめとして新規事業を企画から開拓していきたい。

【O氏発表】

創業95年老舗メーカー。足立区で東京23区北方と埼玉にアクセスが良い立地にあり、客層も幅広い。打ち抜き機2台、グルアー2台、インクジェットとkongsbergにより、大ロット、小ロット、印刷の乗せた試作品などにも対応。大手化粧品等の什器は品質も厳格で、ダミーの品質もそれに応えうるものになっている。

近年ムシリ機を導入。型を作る必要はあるが、定期品で効率化を図れる。

現在人材募集中。昨今の求人状況を同業他社でどう対応しているのか話を聞きたい。

【F氏発表】

従業員20名弱。紙器製作・販売・梱包資材販売等手掛ける。

トナータイプの印刷機あり。白・金・銀の特色が印刷可能。

貼り箱等の機材も充実。現在クリーンルーム相当の作業場を構築し、食品包装に着手。また高級感ある仕上がりと低価格を実現したオリジナル貼り箱「FSケース」を開発。

収益と賃金の両立で従業員のモチベーションを上げていきたい。

【K氏発表】

従業員100名弱、板橋の本社と生産工場を所沢・ふじみ野市、山形に持つ段ボールメーカー。主業務は段ボールシート、段ボール箱製造と販売。一般的な段ボールケースほか、特殊形状や用途で付加価値を付けた製品を自社ECサイトで販売中。段ボール製防災ベッド、飛沫防止パーティションなど、市場のニーズを汲み取った新規展開をしていきたい。ECサイトも含め、受注のDX化、さらなるシステム化を検討中。

【Y氏発表】

埼玉に3箇所の事業所、都心に営業所を保有する印刷紙器・ディスプレイ什器メーカー。JapanColor標準印刷認証、FSC(森林管理協議会)認証を取得。デザイン・設計・印刷・打ち抜き・製函と一貫して生産できるのが強み。近日ビッグサイト、販促EXPOに出店。展示会で培ったコネクションは売上3%程に寄与するため、今後も力を入れていきたい。SNSでの展開他、自画像紙製スマホケース等ユニークグッズも開発中。電車の中で二度見されるなど、インパクトは強い。

【連絡事項】

8/23(火) 京都府紙器段ボール工業組合とのZOOMミーティング。4つのテーマでディスカッションする。土地柄、地域性の強い製品展開等の話が伺える良い機会になる。

【講評:Y氏】

多様な業種の仲間たちが色々な新しい事業にチャレンジしている。こうやって仲間内に持ち込んで話し合い、ときに背を押したりしていってほしい。

【次回会議】

8/23(火)京都紙器工業組合青年部交流会 ※Zoomのみ

19:00~

|

|

2022年度 第3回 研修委員会

【日 時】

2022年6月21日(火)

【場 所】

ZOOMによるWeb会議

【参加者】

委員長他、全9名

【今月のテーマ】

「SDGsについて」勉強会 担当:O氏

概要について

・SDGs:持続可能な開発目標=大きな17の目標

・世間はどう捉えているか?

紙器業界でできること

・アンケートより

多少プラスチックから紙へという動きがある。

社内で意識した取り組みを始めている。

・SDGsを意識して使われた素材

ミルダン、バナナペーパー、LIMEXなど

・紙はそもそも環境によい

パッケージ用紙や段ボールは古紙が多く含まれる。

日本は古紙回収率が高い。

製紙原料の木材は管理され植林もして循環させている。

環境破壊ではなく森林を守っている。

・パッケージの環境アピールで売り上げ10倍

古紙配合率80%以上でエコ=通常の板紙で通用する。

・FSC認証について

適切に管理された森林から得た材料が使われている。

以上の内容について、O氏より講演、質疑応答、ディスカッションが行われた。

2022年度 第2回 研修委員会

【日 時】

2022年5月17(火)

【場 所】

ZOOMによるWeb会議

【司 会】

阿部氏

・小嶋委員長挨拶、議長…委員長兼任

・議事録作成者 委員長指名 西脇氏

・出席者 小嶋氏、阿部氏、大瀧氏、福島氏、河村氏、清弘氏、小林氏、

西脇氏、市川氏(オブザーバー)

【今月のテーマ】

業務効率化

時代に合わせた業務のデジタル化や新しいツール等IT活用

担当…清弘氏

事前のアンケートより

各社コロナ下でIT活用、スマホ・パソコンを使用する機会が増し、予算をかけても良い・実際に何かをおこなった等の統計が報告された。

・世の中のITトレンド

低価格AI【エッジTPU AI】や、3DCG Unity ゲームを作るシステムが無料でしかも家のパソコンで使用できる!それらを駆使した様々な活用例を観る事ができた。

・DXを自社で!

大企業または団体が、大きなお金を使ってやる!と言うイメージがありがちだが、上記のシステムやツールを駆使し、社内での意見・要望を取り入れ、改善点の優先順位等を決めていけば、必ずしも大金を使わなくても可能である事を知ることができた。

・Miro ワークショップ

参加者が各々の場所で、画像(画面)の中のホワイトボードにコメントをリアルタイムで同時に書き込むことが出来る!ZOOMと併用すれば、相手の顔色もうかがえ、顔見ながらでは言いにくい事も文章で言う事で、秘めていた提案や気持ちを伝えやすくなる。

会議・ミーティング・研修や勉強会に取り入れるべきシステム。

・担当者清弘氏が、上記のアンケートフォームやシステム・ツールMiro等を委員会テーマ遂行にも使用していただいた為、委員一同わかりやすい有意義な時間となった。

【報告事項】

小嶋氏より、京都青年部とのZOOM交流会の日程8/23 19:00~と決定。

【次回委員会開催日】

6/21 18:00~ テーマ【SDGs】

担当:大瀧氏

2022年度 第1回 研修委員会

【日 時】

2022年4月19日(火)

【場 所】

ZOOMによるWeb会議

【司 会】

大瀧氏

【参加者】

小嶋氏、阿部氏、大瀧氏、福島氏、河村氏、清弘氏、小林氏

【今月のテーマ】

人のマネージメント

担当:阿部氏

部下の褒め方・叱り方についての説明があった。

若手社員の退職理由の3位は「人間関係が良くなかったため」。コミュニケーションを円滑に行えば、離職を減少させることが期待できる。コミュニケーションの構造として、言語、非言語コンテクスト(共通の価値観)があり、その根幹に感情がある。その後、具体的な褒め方、叱り方の説明があった。また、パワハラは厚労省により定義が明確にされており、確認を行った。

「スキルの高低」、「意欲の高低」で4種類に分類した場合の接し方の説明があった。

その後、各社での具体的に人間関係でのエピソードの共有があった。

・ チャンスがもらえなかったと不満を持っていた人に、自分が頑張れは必ず評価されると諭し、寄り添って共に頑張った。結果成果も出た。

・ 社内で挨拶を定着させるためにも、社員自己紹介を掲示したらコミュニケーションが活発化した。

・ パート従業員を二人採用したところ、お互い学んだことを共有してくれ、働く意欲も向上した。

・ 新しい機械が納品されたときに、現場とちょっとトラブルになった。事前にコミュニケーションを密にして、現場も前向きに取り組んでもらえたら良かった。

・ 気難しいベテラン社員から若手社員へのパワハラがあった。指導をして二人の関係性は改善したが、多少問題が残った。指導したときに多少感情的になってしまったが、淡々と冷静に処理したほうが良かったかも。

・ 当たり障りのない表面上の会話ではなく、本当の気持ちを心から伝えることにより分かち合えた。

【協議事項・審議事項】

なし

【報告事項】

小嶋氏より昨年実施した京都青年部とのZOOM交流会の予定の説明があった。

【次回委員会開催日】

5月17日(火)

テーマ:業務効率化(IT活用)

担当:清弘氏

2021年度 第12回 研修委員会

【日 時】

2022年3月15日(火)

【場 所】

ZOOMのみ

【今月のテーマ】

2022年度前半取り組んでみたい議題/前年度やり残した議題

各自アンケートに基づき意見を発表。その後多数決で取り組みたい命題を絞り、2022年度前半のスケジュールとする。

①取り組んでいきたい議題

N氏発表【人間関係・信頼】

・管理側になった時、どこまで指示してどこまでやってもらえるか。また、管理者として信頼されているかどうか、いかにして従業員の求心を維持してモチベーションに繋げていくか。人的リソース面でのマネジメント。

F氏発表【リアル工場見学+勉強会(社員参加型)】

・現場の人間の技術/知識/感覚のシェア。参加型を目指していきたい。コロナが落ち着いてきた局面で実行に移していきたい(久しく出来ていないので)

K氏発表【中小企業DX(デジタルトランスフォーメーション)】

・DXについてもっと掘り下げていきたい。営業経験のある方と具体性ある営業戦略について学びたい。

A氏発表【業務効率化 新しいツールの活用】 【他業種業態の情報交換(工場見学)】

・内向的なままで技術の先細りを感じる。デジタルツール問わず

今までと異なるコンテクストや仕事を取り入れていきたい。

少なくなってきた仕事を取り合うような環境にはしたくない。

K氏発表【社員のモチベーション・やりがい】【DX】【与信管理】

・モチベーションの維持・底上げを図りたい。(業務の)評価基準を明確にして会社と従業員が同じベクトルを向いていることを理想にしていく。

DXを活用して新しい基盤を整える。

コロナ下で営業不振の取引先等が散見される。

資産的な危機察知能力をつけたり、管理したりする能力を養いたい。

T氏発表【SDGs(持続可能開発目標)勉強会】

・昨今取り組みが増えてきたSDGs。より詳しく知り、効率よく発信していきたい。

② 挙げられた議題に対するディスカッションとテーマの収斂

K氏:コロナがどう終息するかにも依ると思うが、一度どこかで工場見学は是非行いたい。

F氏:自社の強みをきちんと自覚し、それを伸ばしていきたい。

I氏;実際に集まる場合、組合としてはコロナ関係で明確な線引きは設けていない。(環境・行政判断等)情勢に応じて、といった形になる。

T氏:以前取り上げた各社プレゼンのようなものを定期的にやっていきたい。

K氏:以前紙で管理していた休暇申請をIT/クラウド管理でできるようになった。経理帳票もデジタル保存する義務付けの流れが(中小にはまだ適応されていないが)きている。

O氏:大きな括りになってしまうが、コロナ下でも売り上げを上げていく恒久的な営業。

K氏:会社説明を動画にまとめてプレゼンするのはどうか。3・5分目安~15分では長すぎるかどうか。

O氏:紙とSDGsの関連性はまだ一般に認知されていないので、そのあたりを掘り下げていきたい。

K氏:現状梱包スタッフや配送業者に感染者が発生し、業務に直接影響が出ている。しばらく工場見学は難しいのではないか。

受け入れ側にも多大な負担をかける。

K氏:ひとまずは工場見学以外の議題から決定。

③ 2022年度前半のスケジュールと担当者

4月:類似するセミナーを受けたのでその資料を基に紹介。人の褒め方、叱り方セミナー(A)

5月:IT分野で特に興味深いと思ったものを紹介(K)

6月:SDGs案件で取り扱ったものの話題(O)

7月:業務紹介ビデオクリップの作成と発表(K)

8月:コロナ下での新しい営業戦略(K)

9月:社員のモチベーション・やりがい(F)

④ 一年を振り返って

N氏: (コロナ禍での影響)比較的仕事は戻ってきたが、損失を補填するほどあったわけではない。誠実に業務を回すのも必要だが、待ちの姿勢では厳しいものがある。

できることを増やしていきたい。

K氏:モチベーションをいかに保っていくか。新しいことに飛び込むというのも難しい。自分でできることは何かを考えている。

T氏:売り上げもある程度戻ってきた。会社も人も成長とは一直線ではなく、木々の幹のようなものという話がある。今は幹を太くすることに重きをおいている。良い会社の風土を醸成していき、社員各々の自己実現につなげていきたい。

話は変わるが、講師を呼んでコーチングを実施している。7週目に入っているが、社員の人間関係や心境も変化してきたので続けていきたい。

【報告事項】

来月以降のスケジュールは上記の通り

2021年度 第11回 研修委員会

【日 時】

2022年2月15日(火)

【場 所】

ZOOMのみ

【今月のテーマ】

自分の人生のビジョンについて 担当:河村氏

各自がアンケートに基づいてビジョンを発表した。各自発表後は質問及び意見交換を行った。

N氏発表

・全従業員が責任のある言動・行動をとれるようになること。

・家族・友人と関わって向き合う。下の子供との関りを意識する。

Q:皆にどうやって変わってもらえるように関わるか?

N氏:朝礼の時などの、日々の関りで伝えている。

Q:社員、パートが相談してきたとき、どのような対応をしているのか。

N氏:自分で判断してみましょうと伝える。自分に聞きにくる時点でおかしいことを伝えている。

Y氏:社員の中には、まるなげ質問が多い人もいる。「君だったらどう思う?」といった質問を投げかけて気付いてもらう。

Q:雇用形態がパートだから意識が低いのか?

N氏:雇用関係ではない。

Y氏:パートさん、社員さんを色眼鏡でみないようにしている。

Q:会社での立場や振る舞いのままプライベートでも人と接しているか?

O氏:プライベートでは仕事の話はしない。

Y氏:プライベートでは仕事の話はしないが、奥さんは一緒に働いているので、仕事の話にはなる。

K氏発表

・広げるのではなく深める

・自社ブランドの認知度を高める

・紙製品を扱っているところが盛り上がっていけばよい。

・研修委員会で一つの製品をつくってみたい。

Q:海外について

K氏:自社の技術力を高め、世界に誇れるレベルにしていく必要がある。リサーチが必要。勢いだけではだめだと思っている。

Y氏:海外に出てみたからこそわかることがあるのではないか?参加する意義はあるのではないか。Kさんの立ち位置がどこにあるかが大事。

K氏:反対と言うわけではない。雑なところが気になっている。経営陣と話し合っていきたい。

O氏発表

・社員が幸せになることが大切だと思っている。そのためにはどうすれば良いのかを逆算して考えてビジョンを立てている。

Q:売上と利益をターゲットにしているのですか?

O氏:売上と利益です。社員に分かりやすくするためにその2つにしている。

K氏:社員の幸せを測る調査をしたことがあるか?自社で興味があってやってみようと思っている。

Q:自身の趣味や楽しいことはあるのですか?

O氏:仕事、ジム、PTAの延長の後援会など

K氏:バランスをとるのが大変なのでは?

O氏:いろいろな繋がりが広がってくるので、時間が大変。

K氏:子供が小さいと、友人との時間をつくることがおいそれとできない。

K氏:子供が小さい頃は、朝4時に起きて自転車を乗っていた。

Y氏:PTAをやることで時間はなくなるが、面白いこともたくさんあった。

K氏:Y氏は人前で話すときは緊張するんですか?

Y氏:事前に準備をして臨まないと大変なことになる。結婚式のスピーチなどは1週間前から準備する。

Q:製品開発について

O氏:週に1回会議で製品開発を話す場をつくっている。

K氏:自社でも場をつくっているが、煮詰まっている。

O氏:製品ができてもすぐに売上につながるとは限らない。次に営業がどのように提案するかを考えていく必要がある。

O氏発表

・今100年企業を目指してやっている。今営業専門にやっている社員が定年のタイミングで100年になるので、定年までに自分と新しい社員で営業を引き継げるようにしたい。

O氏:Yさんの将来の夢を教えてください。

Y氏:どこまで年齢的にも通用するのかを試してみたい。どこまでも若い人たち語れるような老人になりたい。

K氏発表

・社員に幸せになってもらいたい。キーワードとして成長を掲げている。自社だけでなく、関わる人たちを幸せにできる会社にする。

・自分のビジョンを考え、紙に書いてる。時々考える時間をつくっている。

メモをとって見返している。修正をかけている。

F氏:自分も成長を掲げている。

K氏:部署ごとにミッション、ビジョンを作成しようとしている。掲げてるのは簡単だが、それを浸透させるのに心を配っている。朝礼などを利用して伝えている。日々の中で伝えていくしかない。

O氏:11月が決算なので、12月に53期を鑑みてとして自分の思いを文書として作成、発表している。部署ごとにやってもらいたいことを作成して、会社全員に発信している。年2回は社員一人一人を呼んで話し合いをしている。

Y氏:各部署に経営理念にちかづくための目標が設定されている。3年後の自分の部署をどうしていきたいかを考えてもらっている。目標の進捗を毎年確認している。

K氏発表

・社長が現場から離れられるようにしていきたい。

・自分自身が仕事以外に勉強ができているか気になっている。

・コロナで自転車レースに参加することが難しくなり、新しいことをやれていないので、新しいことをやってみようと思っている。子供の将来の夢を応援したい。

K氏:パートに現場を任せたことを、ネガティブに捉え、辞めてしまった社員がいた。

O氏:機械は社員でやり、パートはあくまで補助。技術的なことがわかっていないと難しいと考えている。フォークリフトのようなものはパートにもやってもらっている。パートにうまく対応してもらえると効率が良くなる。

Q:仕事とプライベートのバランスについて

K氏:仕事を家に持ち込まず分離している。生きがいをつくらなければならないと思っている。会社にいた方が落ち着くので、仕事がなくなったらやばいと感じた。仕事を以外に打ち込むものを見つけようと思っている。家庭も仕事も円満です。

F氏:ワークライフバランスについては結婚して、子供ができて変わった。バランスをとるように考えている。社員から見ると自分の働き方のバランスをどう見ているかは気にしている。バランスをとっていくことが大事だと思っている。

F氏発表

・自分達が良くなり、業界も良くなることが大事。お互に高めあえれば良い。高収益、高賃金などの数字の具体的な目標を明確にするようにしている。皆の分かりやすい目標にしていくことを考えている。社員がこの会社に入って良かったと思ってもらいたい。オリジナル商品を確立しないと高収益、高賃金にならないと思っている。

・ただ思うだけでは弱い。思い、考え、書いてみる。そして共有していくことが大切。一人一人が高め合い、支援し合うことができると良いと思っている。

Y氏:トップが欲しい利益を決めたらその利益は達成できると思っている。トップの強い想いがあれば実現できる。トップがそう想えば絶対になると思っている。

Q:皆どうやってビジョンや理念、計画を会社に落とし込んでいるか

F氏:経営計画を作成し、共有している。社員自らにも計画に基づいて自ら考えてもらえるようにしている。

I氏発表

・各部署が具体的な行動計画を発表している。丸一日かけて発表する。そこから代表とディスカッションをして計画を立てていく。今回のコロナで目標が達成できないとモチベーションが下がる。地に足をつけた目標を立てるようにしている。今年は四半期ごとに見直すようにしている。皆で達成できるために頑張ろうという形になっている。トップの目標に対して下の者がモチベーションを保てるか大事。

【協議事項】

アンケートまだの方はアンケートを小嶋委員長まで送る事。

【報告事項】

次回は1年のまとめとなります。担当は小嶋委員長。

【講評】

Y氏:会社はやはり人である。人をどう成長させたり、フォローしたりということは、終わりのない苦労である。どこまで頑張れるか。今後もお互いに切磋琢磨して頑張りましょう。どこまで自信をもってできるかである。

【次回委員会開催日】

3月15日 18:00スタート

ZOOMか対面かはコロナの状況しだい。追って連絡する。

- 2024年度第3回研修委員会 レポート

- 2024年度第2回研修委員会 レポート

- 2024年度第1回研修委員会 レポート

- 2023年度第12回研修委員会 レポート

- 2023年度第11回研修委員会 レポート

- 2023年度第5回研修委員会 レポート

- 2023年度第2、3、4回研修委員会 レポート

- 2023年度第1回研修委員会 レポート

- 2022年度第12回研修委員会 レポート

- 2022年度第11回研修委員会 レポート

- 2022年度第8回研修委員会 レポート

- 2022年度第7回研修委員会 レポート

- 2022年度第6回研修委員会 レポート

- 2022年度第5回研修委員会 レポート

- 2022年度第4回研修委員会 レポート

- 2022年度第3回研修委員会 レポート

- 2022年度第2回研修委員会 レポート

- 2022年度第1回研修委員会 レポート

- 2021年度第12回研修委員会 レポート

- 2021年度第11回研修委員会 レポート